糖尿病とは?

糖尿病は代表的な生活習慣病の1つで、血糖値が慢性的に高くなる病気です。放置すると様々な合併症を引き起こすリスクがありますが、適切な管理により健康的な生活を送ることが可能です。

神戸市北区の藤原台にしむらクリニックでは、糖尿病の診断から治療、生活指導まで総合的なサポートを行っています。

糖尿病の原因

私たちの体は、食事から摂取した糖分をエネルギー源として利用しています。通常、血液中の糖分(血糖)は膵臓から分泌されるインスリンというホルモンによって調整されています。

糖尿病は、このインスリンの働きに問題が生じる病気です。インスリンが十分に分泌されない、あるいはインスリンが十分に働かない(インスリン抵抗性)ことによって、血液中の糖分が細胞に取り込まれにくくなり、血糖値が高い状態が続きます。

糖尿病の症状

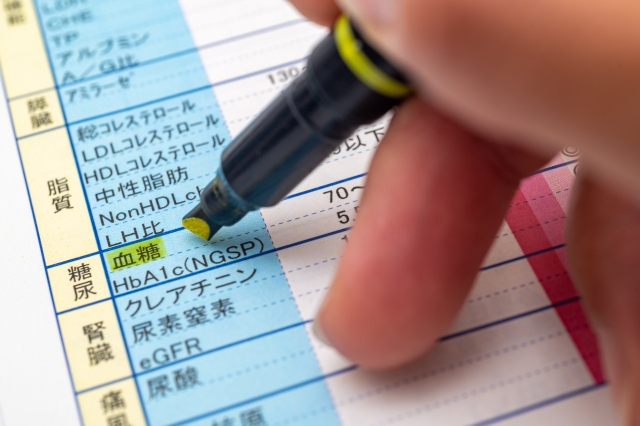

糖尿病は初期段階では自覚症状がほとんどないことが特徴です。そのため、健康診断や人間ドックで「血糖値が高い」と指摘されて初めて気づくことも少なくありません。

血糖値が高い状態が続くと、次のような症状が現れることがあります。

- 喉が渇く、水をよく飲む

- 尿の回数が増える

- 疲れやすい、だるさが続く

- 体重が減少する

- 傷が治りにくい

- かすみ目や視力低下

- 手足のしびれや痛み など

これらの症状がある場合は、糖尿病の可能性がありますので、早めに受診されることをおすすめします。

糖尿病の種類

1型糖尿病

1型糖尿病は、膵臓のβ細胞が破壊されて、インスリンがほとんど分泌されなくなる病気です。主に若年層に発症し、自己免疫疾患によって引き起こされることが多いとされています。

1型糖尿病の患者様は、インスリン注射による治療が必要となります。

2型糖尿病

2型糖尿病は、インスリンの分泌量が減少する、またはインスリンの効きが悪くなる(インスリン抵抗性)ことによって起こります。遺伝的な要因に加えて、肥満、運動不足、食生活の乱れなどの生活習慣が大きく関わっています。

日本人の糖尿病患者の約95%が2型糖尿病と言われています。

妊娠糖尿病

妊娠中に初めて発見・診断される糖代謝異常です。妊娠中は胎盤から分泌されるホルモンの影響でインスリンの効きが悪くなりやすく、血糖値が上昇することがあります。

妊娠糖尿病は母体と胎児の両方に影響を与える可能性があるため、適切な管理が重要です。

その他の糖尿病

薬剤の副作用や他の疾患によって引き起こされる糖尿病です。ステロイド薬の長期使用、膵臓の病気(慢性膵炎や膵臓がんなど)、ホルモン異常などが原因となることがあります。

糖尿病の合併症

糖尿病の怖さは、長期間の高血糖状態により様々な合併症を引き起こすことにあります。

三大合併症

糖尿病網膜症

網膜の血管が障害を受けて、視力低下や最悪の場合は失明に至ることがあります。初期段階では自覚症状がないため、定期的な眼科検診が重要です。

糖尿病腎症

腎臓の細小血管が障害を受けて、腎機能が低下します。進行すると腎不全となり、人工透析が必要になることもあります。早期発見と血糖・血圧のコントロールが重要です。

糖尿病神経障害

神経が障害を受けて、手足のしびれや痛み、感覚の鈍さなどが起こります。足の感覚が鈍くなることで、傷に気づかず重症化する「糖尿病足病変」を引き起こすこともあります。

その他の合併症

- 大血管障害(心筋梗塞、脳卒中など)

- 免疫力の低下による感染症

- 皮膚障害

- 歯周病 など

これらの合併症は、血糖値をしっかりとコントロールすることで予防・進行を遅らせることが可能です。

糖尿病の診断

糖尿病の診断には、主に以下の検査が用いられます。

血糖値検査

- 空腹時血糖値:8時間以上の絶食後に測定する血糖値(126mg/dL以上で糖尿病の可能性)

- 随時血糖値:食事の時間に関係なく測定する血糖値(200mg/dL以上で糖尿病の可能性)

- 経口ブドウ糖負荷試験(OGTT):ブドウ糖を摂取した後の血糖値の変化を見る検査

HbA1c検査

過去1~2ヶ月の平均血糖値を反映する検査です。6.5%以上が糖尿病の診断基準となります。この値は日常の血糖コントロールの指標としても重要です。

糖尿病の治療

糖尿病の治療の基本は「食事療法」「運動療法」「薬物療法」の3つです。

当院では患者様の生活習慣や価値観を尊重して、「毎日、こんな食事をしなさい」「こんな運動をしなさい」というような一方的な指導ではなく、わかりやすい説明と適切なアドバイスを心がけています。

食事療法

バランスの良い食事を適切な量で摂ることが大切です。極端な食事制限ではなく、炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルをバランス良く摂取することを目指します。

食事のポイント

- 適切なカロリー摂取

- 規則正しい食事時間

- 急激な血糖上昇を避ける食べ方

- 食物繊維の摂取 など

運動療法

適度な運動はインスリンの効きを良くし、血糖コントロールに役立ちます。無理のない範囲で継続的に行うことが重要です。

おすすめの運動

- ウォーキング

- 水中歩行

- 軽い筋トレ

- ストレッチ など

薬物療法

食事療法や運動療法だけでは血糖コントロールが難しい場合には、お薬による治療を行います。患者様の状態やライフスタイルに合わせて、最適なものを選択します。

主な治療薬

- 経口血糖降下薬(内服薬)

- インスリン製剤(注射薬)

- GLP-1受容体作動薬(注射薬) など